2021.4.25(日)

上尾市の年長さん Hくん。久しぶりに男の子が入会しました。

3月9日に体験レッスンに来たときは、人見知りで、普段体験レッスンでやってみることがあまり出来なかったのです。うまく乗せてレッスンできなかったので帰った後に私が反省。でも何か感じてもらえたようで入会されました。

猫かぶっているより、ライオンぐらいをかぶっていたHくん。レッスンを重ねるごとにちょっとずつ心を開いてきて6回目のレッスンでは一緒に歌いながらできるまでに成長! ニコニコして出来たことが嬉しそう。こちらも嬉しいです。

初めてト音記号の真ん中のドをいくつも書きました。

「あっポケモンみたい」とHくんがボソリ。

「先生ポケモンやっているよ」とボソリ。

言われてみると赤いボールの黒い線がドに見えますね。発想が豊かだなぁ。

「どんなポケモン持ってるの?」と大きな声でくいついてきた(笑)

レッスンの最後にポケモンの中でフレンドになり、それから毎日ギフトを送りあっています。

ピアノ大好きポケモンに進化できるようにレッスンしていきたいと思っています。

2021. 4. 3. (土)

いつも教室へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

コロナ禍で発表会をどうしたらいいかと悩みましたが生徒さん達の成長を止めたくはないとの思いから下記の日程で開催することにしました。

しかし例年と同じとはいきませんね。その時々の状況によりどうなるかは分からないですが準備は進めていきたいと思っています。

先日、同じ桶川市民ホールでの発表会に生徒さんが出演されるので聴きに行ってきました。

・演奏直前にマスクをはずす。

・舞台横のドアからの出入りは先生とスタッフのみ。

・生徒さんは舞台下で消毒をしてから舞台上へ移動して演奏。

などなど、新しいスタイル?で発表会を行っていました。

感染には充分に気をつけて、日頃のレッスンの成果を発揮できる場となりますように努めてまいります。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

◆日時 2021 6 13(日) 13時開演予定

◆会場 響きの森 桶川市民大ホール

発表会の申込書は4/5よりお渡し致しますので、よろしくお願いします。

2021.3.21(日)

今日は宝塚音楽学校 東京組の一次試験日。教室から2名 受験しています。これから三次試験の29日まで私も緊張しそうです。

今年は受験生全員PCR検査のキットが送られてきて、決められた日に所定の場所に送るという0次試験が行われました。

さすが宝塚ですね。受験生を守っています。

2021.3.21(日)

10月~1月にかけて3人の生徒さんが入会されました。3人ともにレッスン経験あり。

これから一緒に音楽人生を歩んでいきたいなぁと思っています。

◆上尾市の男性 声楽

Wさんは10年ほどシャンソンを習っていたそうです。近くでコーラスに入っていたそうですがコロナ禍でコーラスを辞められ、でも歌うことが好きなので教室を探していたとのこと。話し声も歌う声もよく響いていて良いお声です。

歌い方に少しクセがあるので、もっともっと自然な発声で歌える方だと思うのでクセをなくせるようにレッスンしています。歌うことが本当に楽しそうです。

◆桶川市の女性 ピアノ

小学生~中学生までレッスンをしていて辞められ、10年ほどブランクがあり またピアノを弾きたくなって入会されたKさん。20歳代のお仕事バリバリしながら練習されてます。お話を聞くと仕事に行く前に練習時間を確保しているのだと。素晴らしいですね。

手の形、リズムの感じ方、譜読み力はブランクを感じさせません。大人の生徒さんだからこそ、時代背景や作曲家の話などをしながら曲の理解が深まるようにレッスンしています。

◆さいたま市の女性 声楽

10年くらい前に声楽のレッスンを始めて、お休みされていた時期もあったそうですがまた再開。お子さんの習い事の待ち時間を使ってさいたま市からレッスンに通われているTさん。

イタリア歌曲は高声用で勉強されていたそうです。確かに高音になると素晴らしい響きに。でも歌の大事なところは中音(5線の中)にあります。私自身も中音の出し方に苦労したので生徒さんの気持ちが分かります。無理をしないで身体と繋がっていくようにレッスンしていきましょう。

2021.2.20(土)

今日は私にとって約1年ぶりとなるお客さまの前で演奏できる予定の日でした。とても楽しみに準備してきました。

しかし緊急事態宣言が延長されたことで、さいたま市にある公民館は休館となってしまいました。定員を半分くらいの40名とし密にならないように会場作りをするように準備していましたが...残念です。

コロナ禍ではありましたが公民館の対象区域のみなさんが申込みしてくださっていたと担当の方から伺いました。嬉しい限りです。

来年はコロナも落ち着いて、安心して音楽ができるような世の中になっていますことを心から願っています。

2021. 2. 4 (木)

今年は124年ぶりに2月2日が節分。そして翌日 立春を過ぎたとおもったら春一番!観測史上一番早い記録になったとか。

♪♪春は名のみの 風のさむさや~♪♪と歌にあるようにまだまだ寒い日があるでしょうね。

ピアノの生徒ちゃん 小5のMちゃんと小3のMちゃんはこの冬半袖のTシャツです。

何度も繰り返される会話……

私「寒くないの?」 生徒ちゃん「うん、寒くない」

あっ、上に1枚羽織ってはいますが、ダウンの暖かいものではありません。

二人から溢れ出ているエネルギーを毎週吸い込んでいます。

ありがとう!!

2021 1 2 (土)

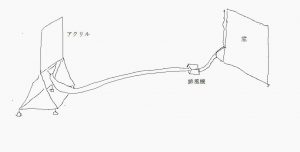

飛沫防止のためスーパーやコンビニにあるアクリル板。音大のレッスンなどにも設置さらている話を聞いていました。

今はコロナ感染が心配でお休みされている大人の生徒さんから排風機のメモをいただきました。ダクトファンや部品が揃ったら設置に来てくださると嬉しいお知らせ。

ピアノより声楽の生徒さんが多いので本当にありがたいです。

生徒さんのお父さまも組み立てのお手伝い。私は見ているだけ(笑)

2時間くらいかかり完成!

2時間くらいかかり完成!

お線香で実験してみたら 煙はすうっと吸い込まれていきました。

後日、たまたま照明を取付けにきた電気屋さんが「これはすごいなぁ」と感心していました。

音大受験や宝塚音楽学校の受験生がいますので、レッスン時間がどんどん長くなっていくこれからの時期。強い味方を手に入れた気分です。

感謝!感激!

2021 1 1 元旦

あけましておめでとうございます!

日頃より教室へのご理解、ご協力をいただきましてありがとうございます。

1年前は想像できなかった世の中になってしまいました。みんなが不安や困難に直面し迷いながらの毎日でしたね。

少しでもこの不安が音楽することで取り除くことが出来たらと レッスンを続けてきました。

初めてのリモートレッスンにも挑戦!分からないところからのスタートでしたが、レッスンができることが新鮮でした。教室で見せるお顔と自宅でリラックスしているお顔って違うなぁと画面から感じました。生徒さんの違う一面を見ることができたのは良かったこと。でもやはり はだ感覚ってことでしょうか。微妙なニュアンスが伝わらない・・・。

『話すチカラ』ダイヤモンド社を読んで短時間で分かりやすく、引きつける話し方を学びもしました。

生徒さんからエネルギーをいただいたのは私の方でした。子どもなりに今置かれている状態を理解し、本当に頑張っていました。大人の生徒さんは人生経験豊富。アドバイスをいっぱいいただき元気になりました。

今年は丑年。のんびりと回りを見渡しながら進んでいければいいなあと思っています。情報に流されず、意志をもってどっしりと。

今年もよろしくお願い致します!

2020. 12. 13(日)

毎日のようにコロナ感染者の数が増えていますね。心配です。

教室では出来ることはすべてやって、レッスンをしています。でもピアノの鍵盤はアルコール除菌剤では拭けないのでどうしたものかと思っていました。

調律さんから抗菌剤入 ピアノ鍵盤用クリーナーを教えていただき購入。

2 3滴乾拭きタオルに垂らすと よくのびます!

今までは 乾拭きタオルで拭いていたのでこのクリーナーを使えば生徒さんが触れる鍵盤がきれいになり安心。

巷では、コーラスマスクなども発売されています。

2020. 11. 08 (日)

歌うことが大好きな大学生 T君が入会しました。いつも フッとしたときに歌っているそうです。

クラシックの歌よりはポピュラーの歌が希望とのこと。でもクラシックだろうがポピュラーだろうが基本はいっしょです!

体に無理な負担をかけないで、リラックスした体で歌っていきましょう。

胸板が厚く、ガッシリとしているので、胸と繋がっていくといいなぁと思っています。

ポピュラーな曲は普段レッスンしていないので、私自身が新鮮~

レパートリーをひろげていきましょう。

COPYRIGHT © 2016 Mori Yoko Music School All Rights Resereved.